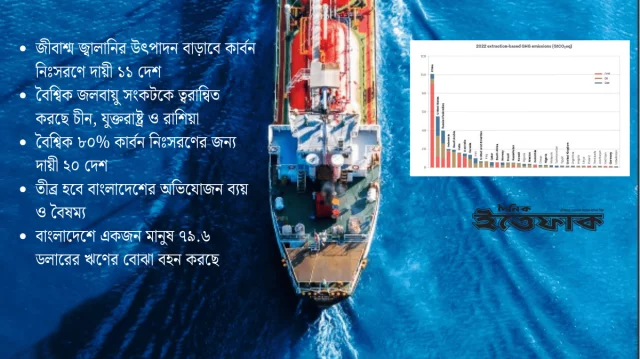

বিশ্বজুড়ে সরকারগুলো পূর্বের তুলনায় আরও বেশি জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদনের পরিকল্পনা করছে। যা প্যারিস জলবায়ু চুক্তির মূল লক্ষ্যকে হুমকিতে ফেলেছে। বৈশ্বিক ৮০% কার্বন নিঃসরণের জন্য দায়ী এখন ২০ টি দেশ । এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত, সৌদি আরব ও রাশিয়া শীর্ষে রয়েছে। ২০ দেশের মধ্যে ১৭টি দেশ ২০৩০ সালের মধ্যে অন্তত একটি জীবাশ্ম জ্বালানির উৎপাদন বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে। এছাড়া চীন, ভারত, জার্মানি ও যুক্তরাষ্ট্রসহ ১১ টি দেশ আগামী ২০২৩ সালের তুলনায় আরও বেশি উৎপাদনের পরিকল্পনা করেছে। কেবল ৬টি দেশ তাদের উৎপাদনকে নেট-জিরো লক্ষ্য অনুযায়ী সমন্বয় করেছে, যা সমন্বিত বৈশ্বিক পদক্ষেপের জরুরি প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে।

জীবাশ্ম জ্বালানির উৎপাদন বৃদ্ধি ও পরিবেশের ধ্বংস্বাত্বক কার্যক্রমের কারনে হুমকিতে পড়বে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি।জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার দ্রুত কমানো না হলে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর অভিযোজন ব্যয় আকাশচুম্বী হবে, বৈষম্য আরও বাড়বে এবং মানবিক সংকট তীব্র হবে।মানবিক জলবায়ু বিপর্যয়ের পড়বে বাংলাদেশ।

"প্রোডাকশন গ্যাপ রিপোর্ট-২০২৫" এ এসব তথ্য উঠে এসেছে। ইউরোপিয়ান সময় ২২ সেপ্টেম্বর সোমবার যৌথভাবে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে স্টকহোম এনভায়রনমেন্ট ইনস্টিটিউট (এসইআই), ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট (আইআইএসডি) এবং ক্লাইমেট অ্যানালিটিক্স।

জলবায়ু সংকট এখন বাংলাদেশের অন্যতম বড় হুমকি। ক্রমাগত ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার কারণে উপকূলীয় এলাকার মানুষদের জীবিকা ধ্বংস হচ্ছে, বাস্তুহারা হচ্ছেন হাজারো পরিবার। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশে তাপপ্রবাহের তীব্রতাও বেড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবে লবণাক্ততার মাত্রা বাড়ছে উপকূলীয় অঞ্চলের জমিগুলোয়।

মৃত্তিকা সম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (এসআরডিআই) গবেষনার তথ্য বলছে, শুধু লবণাক্ততার কারণেই প্রতি বছর উপকূলীয় জেলাগুলো খাদ্যশস্য উৎপাদন-বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে ৩০ লাখ টনের বেশি। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালেও উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ত জমির পরিমাণ ছিল ৮ লাখ ৩৩ হাজার হেক্টর। বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ লাখ ৬০ হাজার হেক্টরে। সে হিসেবে গত চার যুগে উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ত জমির পরিমাণ বেড়েছে ২৭ শতাংশের বেশি।

বিশ্বব্যাংকের ‘রিভার স্যালাইনিটি অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ এভিডেন্স ফ্রম কোস্টাল বাংলাদেশ’ শীর্ষক এক গবেষণার তথ্যমতে, ২০৫০ সালের মধ্যে উপকূলীয় অঞ্চলের ১৪৮টি থানার মধ্যে ১০টি থানার বিভিন্ন নদীর পানি মাত্রাতিরিক্ত লবণাক্ততায় আক্রান্ত হবে।

জার্মানওয়াচ প্রকাশিত “দ্য ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স ২০২৫” এর প্রতিবেদনে উঠে এসেছে—বন্যা, খরা, ঝড় ও তাপপ্রবাহের কারণে বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ৩০০ কোটি মার্কিন ডলার ক্ষতি হচ্ছে, যা টাকার অঙ্কে প্রায় ৩৩ হাজার কোটি।

বিশ্লেষকরা বলছেন, এমনিতেই বাংলাদেশের মানুষ জলবায়ু ঋণের বোঝায় জর্জারিত। দেশের একজন মানুষ এখন ৭৯.৬ ডলার বা সাড়ে নয় হাজার টাকার ঋণের বোঝা বহন করছে। যা স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ এবং স্বল্পোন্নত দেশের গড় ঋণের প্রায় ৪ গুণ বেশি। বাংলাদেশের ঋণ-অনুদান অনুপাত ছাড়িয়েছে ২.৭। এটি স্বল্পোন্নত দেশগুলোর তুলনায় প্রায় চারগুণ।জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে ঋণের বোঝায় বাংলাদেশ শীর্ষে অবস্থান করছে।যদিও বাংলাদেশ বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণের মাত্র ০.৫ শতাংশের জন্য দায়ী।

জলবায়ু অর্থায়নের ৭০ শতাংশেরও বেশি আসে ঋণ হিসেবে, যা সংকটাপন্ন দেশগুলোকে দ্বিগুণ ক্ষতির মুখে ফেলছে। দেশগুলো উপোর্যুপরি জলবায়ু ঘটিত বিপর্যয়ের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। একইসাথে ঋণের ক্রমবর্ধমান কিস্তি পরিশোধের মাধ্যমে দ্বিতীয়বার ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এ অবস্থায় সামনের দিনে জীবাশ্ম জ্বালানির উৎপাদন বাড়ালে দেশের জন্য মানবিক বিপর্যয় হতে বাধ্য।

এ বিষয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়েরে সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ বলেন “জীববৈচিত্র্য রক্ষা করলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমে, কিন্তু কপ এর মতো বৈশ্বিক ফোরামে বাস্তব ফল কম—ফলে মানুষ ঝুঁকিতে থাকে। আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের রায়ে উল্লেখিত অসম কার্বন নিঃসরণ প্রশ্নে বাংলাদেশকে সাড়া দিতে হবে এবং সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ, জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা ও এনডিসি বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।”

"প্রোডাকশন গ্যাপ রিপোর্ট-২০২৫ অনুযায়ী, ২০৩০ সালের জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদন বৈশ্বিক উষ্ণতা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস সীমায় রাখার প্রয়োজনীয় মাত্রার চেয়ে ১২০% বেশি। ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস সীমার চেয়ে প্রায় ৭৭% বেশি হবে। ২০২৩ সালের তুলনায় দেশগুলো এখন ২০৩৫ সাল পর্যন্ত কয়লা উৎপাদন এবং ২০৫০ সাল পর্যন্ত গ্যাস উৎপাদন বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে। তেল উৎপাদনও ২০৫০ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বাড়বে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। গত ২০২২ সালে বৈশ্বিক জীবাশ্ম জ্বালানি ভিত্তিক নিঃসরণের অর্ধেকের বেশি করেছে মাত্র তিনটি দেশ চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া। এটি প্রমাণ করে মাত্র তিনটি দেশ বৈশ্বিক জলবায়ু সংকটকে ত্বরান্বিত করছে।

২০২৩ সালে দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত কপ-২৮ সম্মেলনে, দেশগুলো জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে “ন্যায়সঙ্গত” ও সমতাভিত্তিক” উপায়ে সরে আসার ব্যাপারে সম্মত হয়েছিল। এর মধ্যে জীবাশ্ম জ্বালানিতে অদক্ষ ভর্তুকি প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু নতুন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশগুলোর বর্তমান উৎপাদন পরিকল্পনা সেই প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

গবেষনা প্রতিবেদনের প্রধান লেখক এসইআই ইউএস সেন্টারের জলবায়ু নীতি প্রোগ্রামের পরিচালক ডেরিক ব্রোকহফ জানিয়েছেন, সরকারগুলো জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হওয়ায় ভবিষ্যতে আরও কঠোরভাবে উৎপাদন কমাতে হবে যদি আমরা নেট-জিরো নিঃসরণে পৌঁছাতে চাই। “২০২৩ সালে দেশগুলো জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে আসার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছিল। কিন্তু অনেক দেশ এখনো পুরনো জীবাশ্ম-নির্ভর নীতিতে আটকে রয়েছে,” মন্তব্য করেন ব্রোকহফ। “এখনই দেশগুলোর পদক্ষেপ নেওয়া দরকার এবং ন্যায়সঙ্গত রূপান্তরকে তাদের জলবায়ু পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।”

গবেষনা প্রতিবেদনটিতে বিশ্বের ২০টি প্রধান জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদনকারী দেশের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জাতিসংঘের কপ-৩০ সম্মেলন আগামী নভেম্বর ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত হবে, তার আগে দেশগুলোকে তাদের তৃতীয় দফার জলবায়ু পরিকল্পনা (এনডিসি) জমা দিতে হবে। প্রতিবেদনে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, এই পরিকল্পনায় জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদন সীমিতকরণকে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ২০২৫ প্রোডাকশন গ্যাপ রিপোর্ট স্পষ্ট যে সতর্কবার্তা দিচ্ছে তা হলো- যদি দেশগুলো এখনই জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদন কমাতে এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ বাড়াতে পদক্ষেপ না নেয়, তবে পৃথিবী বিপজ্জনক মাত্রার গ্রিনহাউস গ্যাসে আটকে যাবে। এই পথ কেবল প্যারিস চুক্তিকে দুর্বল করবে না, বরং কোটি মানুষের বেঁচে থাকা ও জীবিকাকে ঝুঁকির মুখে ফেলবে।

এসইআ ইউএস সেন্টারের ইক্যুইটেবল ট্রানজিশনস প্রোগ্রামের পরিচালক ও প্রতিবেদনের সহলেখক এমিলি ঘোষ বলেন, “১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস লক্ষ্য অর্জনের জন্য জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদন দ্রুত হ্রাস করতে হবে। তবে এটি দুর্বল সম্প্রদায়গুলোর ক্ষতির বিনিময়ে হতে পারে না। ন্যায্য, সমতাভিত্তিক এবং সম্প্রদায়-কেন্দ্রিক জ্বালানি রূপান্তর অপরিহার্য।”